Не правда ли, что отрицающий свою болезнь не найдет лекарства? Поэтому мы будем говорить о наших недугах. Пусть наши слова звучат резко или тяжело, но нашей единственной целью является поиск лекарства вместе со всеми. Если в Иране, Бухаре или Болгарии найдутся те, кто обидится на нас, пусть простят — обиды и недовольство делу не помогут. Проблему необходимо решать, искать лекарство… Взглянув с Востока на Запад, мы увидим, что японцы, некогда язычники-монголы, за короткое время стремительно превзошли мусульман.

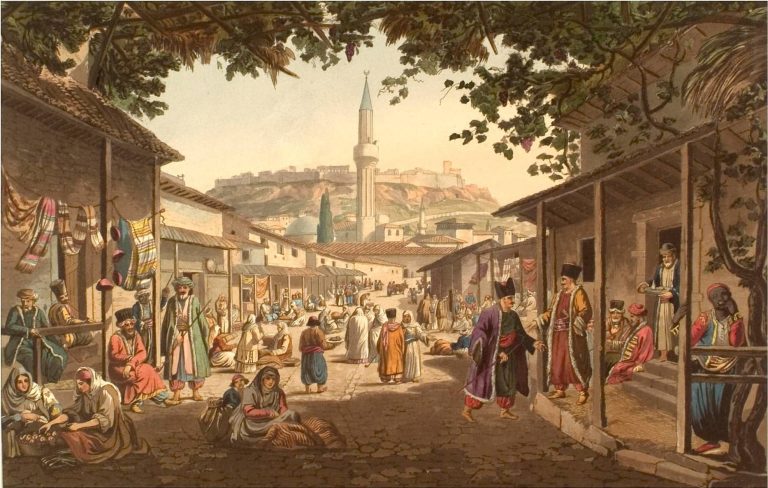

Прежде чем исследовать, какими средствами и путями возможно возродить национальный характер, рассмотрим факторы, обусловливающие его угасание, опираясь на анализ, предложенный Исмаилом Гаспринским. В статье «Что сказать об этом?» (газета «Терджиман», №45, 1895) он следующим образом анализирует проблему: «Не правда ли, что отрицающий свою болезнь не найдет лекарства? Поэтому мы будем говорить о наших недугах. Пусть наши слова звучат резко или тяжело, но нашей единственной целью является поиск лекарства вместе со всеми. Если в Иране, Бухаре или Болгарии найдутся те, кто обидится на нас, пусть простят — обиды и недовольство делу не помогут. Проблему необходимо решать, искать лекарство… Взглянув с Востока на Запад, мы увидим, что японцы, некогда язычники-монголы, за короткое время стремительно превзошли мусульман. Как бы тяжело ни было нашему национальному достоинству, отрицать реальность и истину недопустимо. Скрывать правду вредно и унизительно… В Казани, Крыму, на Кавказе и среди других народов мы отстаем, как и в Бухаре, Фесе, Алжире или Тунисе, где вперед вырываются евреи. В Османской империи и Египте подчиненные греки, армяне, болгары и валахи процветают. В Индии индуисты делают успехи… А мы остаемся в застое, всегда позади. В чем причина? Среди всех народов наблюдается стремление к торговле, интеллектуальной активности, тяга к образованию, тогда как у нас — апатия и застой… У прежних мусульман такого упадка не было. Почему же теперь исламский мир оказался в таком положении?». Гаспринский отмечает, что проблему не решить ссылками на невежественные утверждения мулл о том, что «этот мир — темница для мусульман, а истинный исламский мир в загробной жизни», равно как и поисками причин в методах управления. «Есть те, кто считает конституцию панацеей от всех бед. Но что сказать о том, что мусульмане из Румынии, Боснии, Болгарии стремятся в Анатолию? Почему, пользуясь равенством и свободой, они не могут соперничать с валахами и болгарами?».

Гаспринский завершает статью следующими словами: «Если приписывать застой исламского мира исключительно политическим причинам, лекарство не будет найдено. Напротив, это может привести к еще большим бедам, подобно тому, как при попытке подвести брови можно выколоть глаз. Мы пока не углубляемся в проблему, но подчеркиваем, что причины беспомощности исламского мира кроются скорее в экономических и социальных факторах, нежели в политических. Давайте размышлять». Как указывает Гаспринский, застой обусловлен не только политическими, но и экономическими и социальными причинами. В настоящей статье я попытаюсь объяснить социальные причины этого застоя с привлечением исторического и психологического анализа.

Снижение жизненной активности тюрко-татарских народов, на мой взгляд, связано с ослаблением их способности к анализу и осмыслению, что, в свою очередь, проистекает из притупления их сознания и интеллектуальных способностей. Таким образом, перед нами встает проблема своего рода умственного застоя. Этот застой, как и любое психологическое состояние, может иметь множество причин. Главная из них, на мой взгляд, — влияние арабского языка. У нас этот застой проявляется следующим образом: арабский национальный дух, воодушевленный высокими идеями ислама, под руководством пророка Мухаммеда породил мощное арабское единство. Благодаря этому единству арабы завоевали Аравию, Йемен, Ирак, а затем Иран и проникли в Туркестан. То, что небольшой народ, о котором полвека назад никто не знал, смог стремительно покорить древний Иран и Туркестан, поразило туранцев. Ведь в многовековых войнах с иранцами туранцы не могли нанести столь сокрушительного удара. Храбрость считалась у туранцев высшей добродетелью, и арабская доблесть вызывала у них все возрастающее восхищение и уважение. Кроме того, арабы завоевали симпатии побежденных иранцев и туранцев своим смирением и мягкостью характера.

Говоря о своих достижениях, арабы подчеркивали, что это чудо исламской религии, а не их собственная заслуга. Их утонченное поведение и храбрость, украшенные величием ислама, очаровали тюрко-татар. Арабские полководцы, вдохновленные политическим гением пророка Мухаммеда и наставлениями Корана, понимали, что храбрый, талантливый и честный народ, населяющий плодородный Туркестан, может быть полезен для будущего ислама. Эти взаимные чувства породили тюрко-арабское братство, основанное на «религиозном родстве». Приняв ислам, тюрко-татары стали обязанными совершать намаз, подражая арабам, заучивая аяты и суры. Этот ритуал повторялся пять раз в день. Кроме того, чтение Корана обещало великие духовные награды в этом и загробном мире, что побуждало их с энтузиазмом заниматься этим делом. Таким образом, арабский язык постепенно стал частью религиозной традиции и вошел в повседневную жизнь татар. Взрослые совершали эти обряды, а дети, наблюдая за ними, слушали и проявляли любопытство. Их интерес удовлетворялся объяснениями на непонятном языке, что приучало их принимать информацию без осмысления. В результате умственная активность уступила место инертности, что привело к умственному застою и, как следствие, к жизненной стагнации.

В ранние времена, когда тюрко-татары использовали арабский язык как средство изучения истин Корана, их национальный дух, унаследованный от огузов и монголов и вдохновленный просторами Алтая и Туркестана, позволил им создать в Бухаре и Самарканде центры науки и культуры, подобные багдадскому центру Аббасидов. С помощью арабского языка и вдохновения ислама они развивали как свою, так и исламскую цивилизацию.

В ранние времена, когда тюрко-татары использовали арабский язык как средство изучения истин Корана, их национальный дух, унаследованный от огузов и монголов и вдохновленный просторами Алтая и Туркестана, позволил им создать в Бухаре и Самарканде центры науки и культуры, подобные багдадскому центру Аббасидов. С помощью арабского языка и вдохновения ислама они развивали как свою, так и исламскую цивилизацию. Благодаря этому появились такие фигуры, как имам Бухари, автор «Сахих аль-Бухари» — одного из шести главных хадисных сборников после Корана, выдающиеся толкователи Корана из Самарканда, а также великие правители, такие как Султан Селим и Тамерлан.

Гаспринский подчеркивает социальные последствия использования арабского языка в качестве языка богослужения и обучения. В статье, опубликованной в журнале «Тюрк Юрду» (1906), он пишет о появлении новых начальных школ и указывает, что в 1881 году в России существовало более 16 тысяч махаллинских школ и 214 медресе, в которых обучалось около 500 тысяч детей. Однако он с горечью отмечает: «Увы, эта радужная картина — лишь иллюзия. Внимательный взгляд быстро замечает, что в 16 тысячах школ полмиллиона тюркских детей тратят по пять лет, не научившись даже читать пять строк на родном языке. Ежегодно теряется 500 тысяч детских лет…». Из этого следует, что обучение сводилось к механическому заучиванию арабской азбуки, а дети тратили годы лишь на «знакомство с буквами».

В 1881 году в России существовало более 16 тысяч махаллинских школ и 214 медресе, в которых обучалось около 500 тысяч детей. Однако он (И. Гаспринский) с горечью отмечает: «Увы, эта радужная картина — лишь иллюзия. Внимательный взгляд быстро замечает, что в 16 тысячах школ полмиллиона тюркских детей тратят по пять лет, не научившись даже читать пять строк на родном языке.

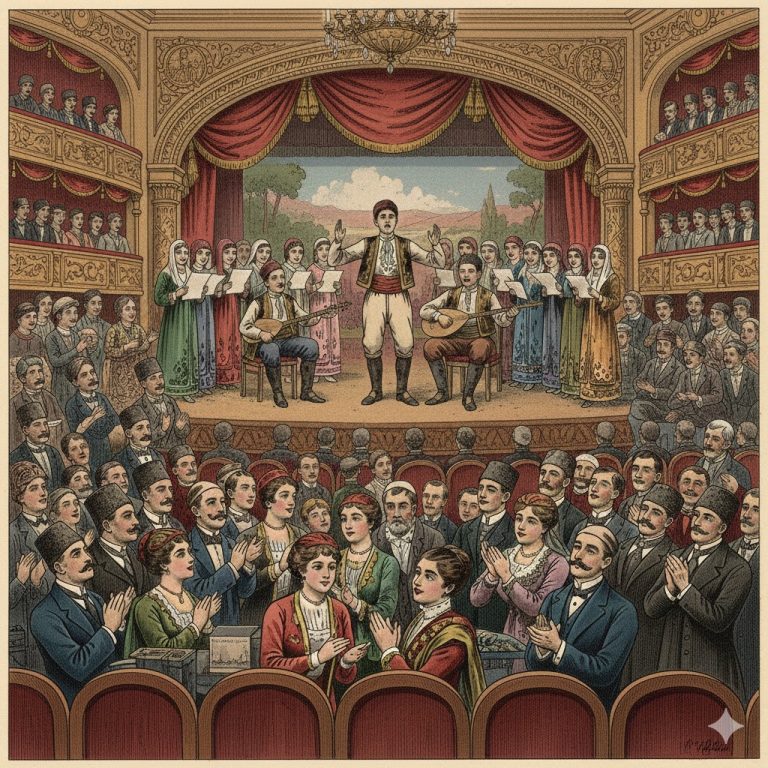

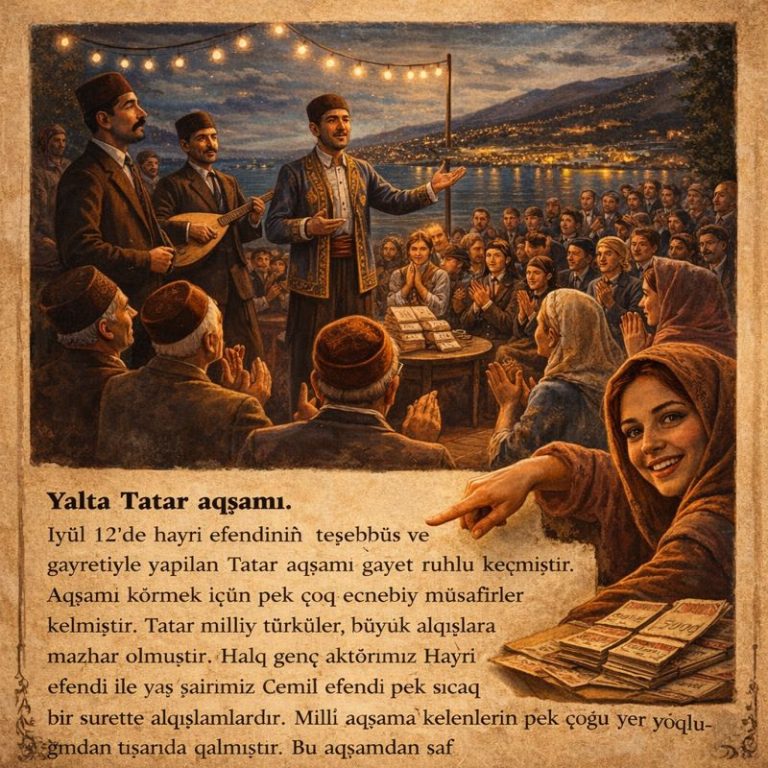

Из вышеизложенного анализа, направленного на поиск ответов на первые два вопроса, связанных с национальным воспитанием, можно сделать вывод, что национальное воспитание — это процесс, который должен начинаться с колыбели и продолжаться всю жизнь. Его главная цель — возродить угасшие национальные качества, унаследованные от предков, питая их исторической памятью о славных и трагических днях. Национальное воспитание — это задача всего народа. Очагами такого воспитания являются: материнская колыбель, семейный очаг, детские сады, школы, театры, клубы, мечети, текке, молитвы, свадьбы, собрания, праздники и религиозные обряды.

Национальное воспитание можно разделить на следующие этапы:

Семейное воспитание;

Школьное воспитание;

Религиозное воспитание;

Клубное и театральное воспитание;

Воспитание средой.

Наиболее ответственные периоды семейного воспитания: 1) младенческий возраст — до 7–8 лет; 2) школьный возраст — до 12 лет; 3) юношеский возраст — до 20 лет.

В младенческом возрасте главным и наиболее естественным воспитателем является мать. На последующих этапах мать становится помощником школы, мечети, клуба и окружающей среды. Младенческий возраст, как начальный этап, закладывает основу индивидуального и национального воспитания.

В младенческом возрасте главным и наиболее естественным воспитателем является мать. На последующих этапах мать становится помощником школы, мечети, клуба и окружающей среды. Младенческий возраст, как начальный этап, закладывает основу индивидуального и национального воспитания. Будущее молодого человека, семьи, которую он создаст, ее счастье или несчастье, а также польза или вред, которые эта семья принесет обществу, зависят от воспитания в младенчестве. Пословицы «Рука, качающая колыбель, правит миром» и «Рай — под ногами матерей» подчеркивают важность этого этапа.

Эта ответственная роль матерей ставит перед нами задачу подготовки матерей к выполнению этой священной миссии. К вопросу младенческого воспитания, с учетом современных условий и возможностей, следует подходить следующим образом:

Необходимо разработать и предоставить матерям руководство по младенческому воспитанию, составленное специалистами.

а) В этом руководстве должны быть изложены основные принципы индивидуального и национального воспитания (чистота, хладнокровие, домовитость, настойчивость, смелость, сравнение, взаимопомощь, любовь и неприязнь, любовь к семье и родине, любовь к природе) с использованием простых и доступных методов (через рисунки, предметы, игрушки, животных и т.д.).

б) При составлении руководства необходимо учитывать уровень развития ребенка, уделяя внимание таким факторам, как знания, любовь и доверие. Ведь любовь без знаний и практики, как и знания без любви и практики, не имеют ценности. Мы знаем о вреде табака и алкоголя, но, поддавшись привычке, не можем отказаться от них. Во многих случаях знание становится заложником привычек.

в) Для формирования этих качеств, их закрепления в сознании ребенка и воспитания правильных эмоций необходимо создавать простые, изящные и гармоничные стихи, песни и игровые формы.

На основе педагогических принципов следует разработать руководство для учителей по семейному и школьному воспитанию, которое позволит учителям систематически проводить индивидуальное и национальное воспитание в школах, а также ежемесячно инструктировать матерей по вопросам семейного воспитания. Это руководство должно быть связано по содержанию с руководством для матерей.

На основе педагогических принципов и религиозных основ следует подготовить для священнослужителей курс проповедей, посвященный младенческому воспитанию. Священнослужители должны считать своим долгом проводить такие проповеди для матерей ежемесячно.

Те же принципы воспитания должны быть реализованы в клубах и театрах через концерты, спектакли и беседы, ориентированные на детей и родителей.

В национальной прессе должны публиковаться критические и инструктивные статьи о ходе национального воспитания.

Национальное воспитание, столь необходимое для духовного возрождения и процветания нашего народа, должно быть выстроено на научной основе и воплощено в жизнь. Если эти предварительные размышления будут признаны значимыми и доработаны научными советами, я сочту, что цель этой работы достигнута.

А. Хильми.